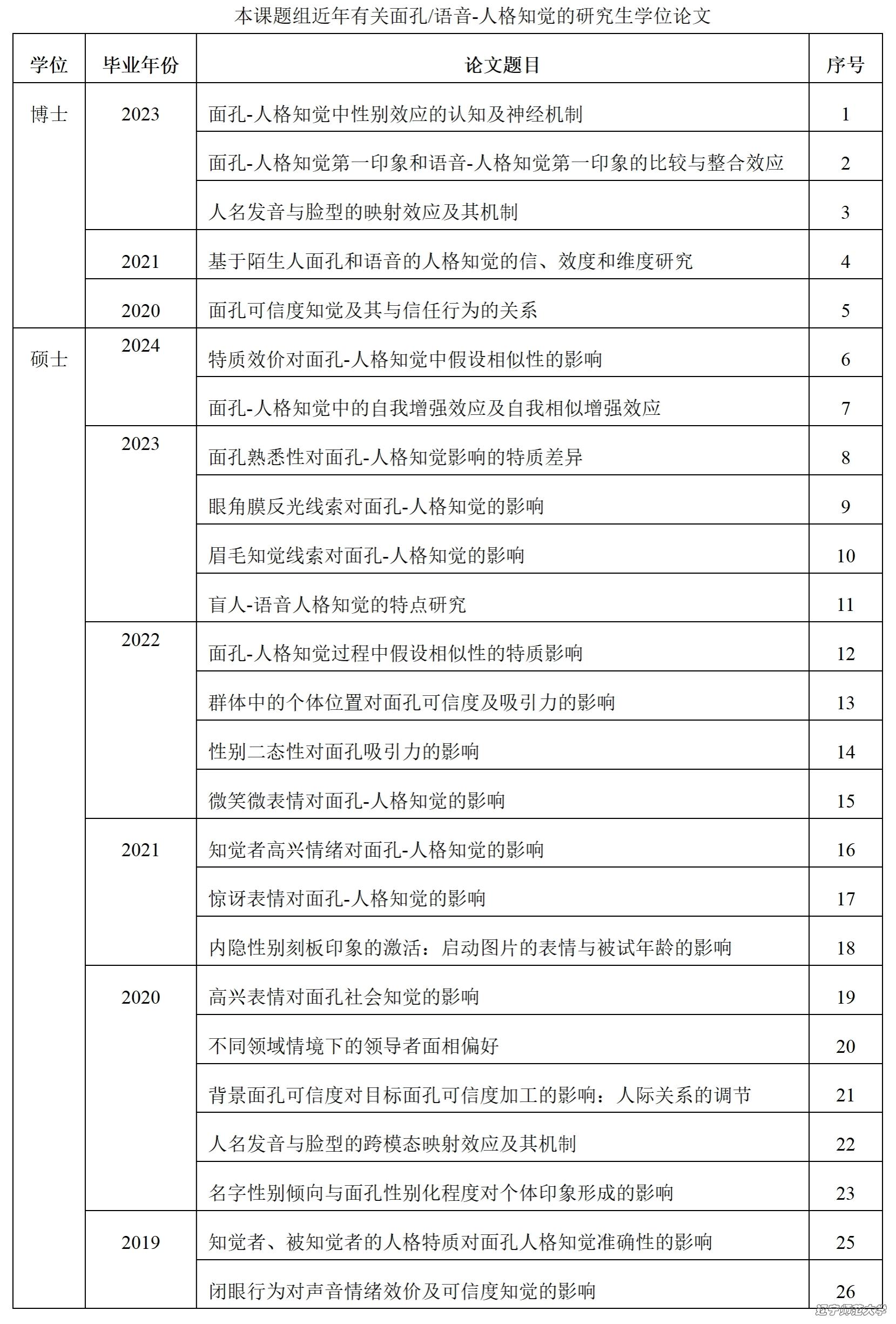

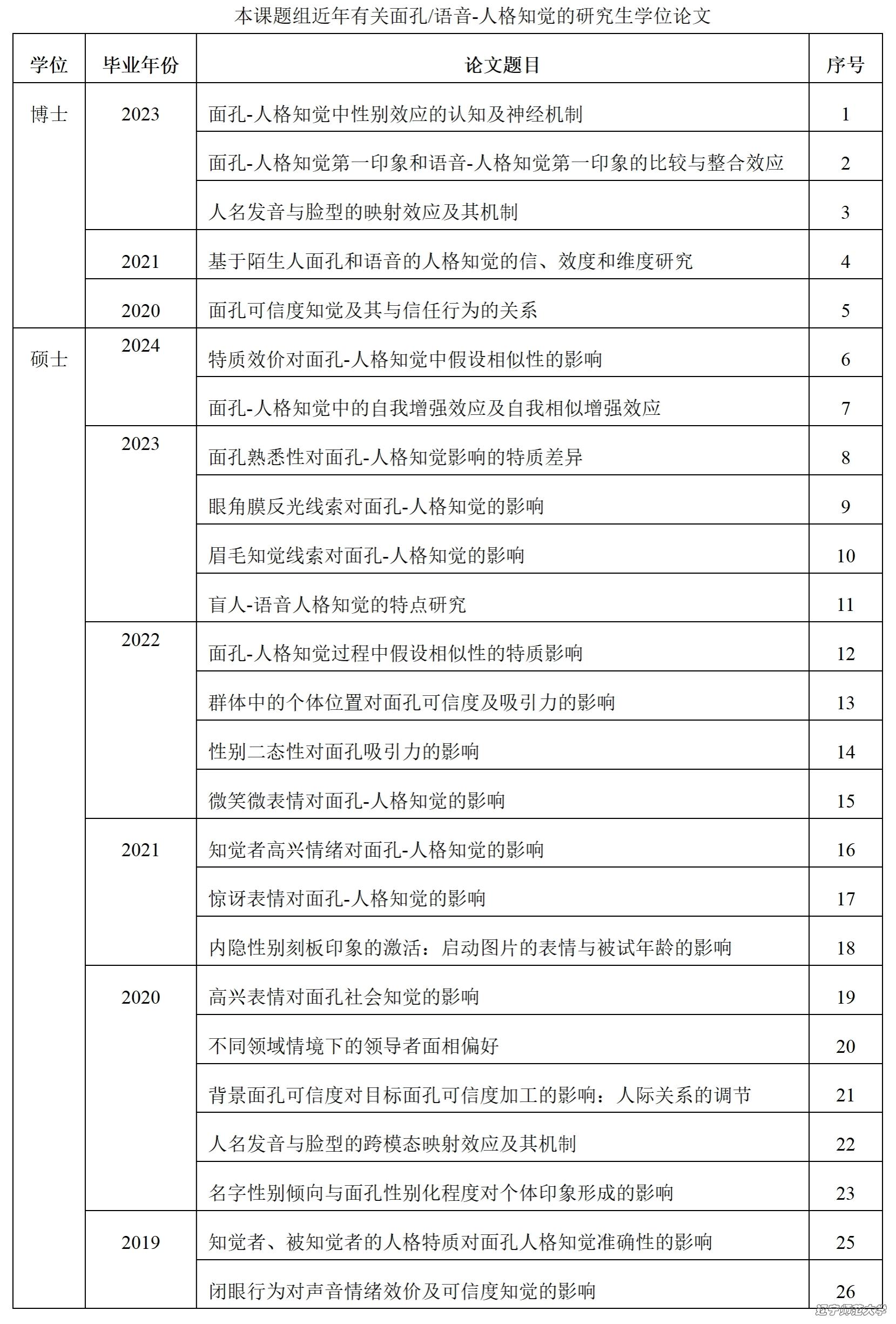

人们常常基于他人的面孔或/和语音线索进行人格知觉评价,蒋重清教授课题组提出了面孔−人格知觉和语音−人格知觉概念以概述该心理现象;围绕该话题,指导完成了25项研究生毕业论文(见下表),这些研究对面孔/语音−人格知觉的内容、信度、效度和影响因素等做了大量的探索,促进了面孔知觉、语音知觉、视听整合和人格等研究领域的交叉创新。

本次重点介绍的是2024年发表在《British Journal of Psychology》(JCR1区)的一篇关于面孔−人格知觉和语音−人格知觉比较的研究(Comparison of face-based and voice-based first impressions in a Chinese sample):该研究招募了100名被试对100名陌生人的面孔和语音线索进行自由描述,从而获得2万6千余条自然语言词汇,比对3个现有权威的中文人格词语库加上人工评价后,筛选出了面孔−和语音−人格知觉评价常用词库,并聚类得出可分别用于面孔−人格知觉评价(13项)和语音−人格知觉评价(10项),以及适用于面孔和语音同时呈现时人格知觉评价(13项)的人格词表。然后另又收集了100人的面孔图片和语音材料,收集这些材料提供者根据13项人格特质的自评和他们的熟悉人对其评分,最后又招募2000多名被试来进行面孔和语音人格知觉的评价,结果发现中国文化背景下的面孔/语音−人格知觉第一印象具有如下特点:

① 面孔−人格知觉可以分为亲和性和能力两个维度,语音−人格知觉可分为亲和性、能力和可靠性三维度。该维度结构和西方文化下的结果有所不同。

② 陌生人间的面孔/语音−人格知觉评价具有统计学意义上显著的重测信度和评价者间一致性,也就是说陌生人间基于面孔和语音线索形成的人格知觉第一印象,具有一定的跨时间和跨个体稳定性。

③ 如果以被知觉者的自评及其熟悉人的评价结果平均值作为标准,陌生人间的面孔/语音−人格知觉评价的效度未能达到统计学意义上的显著,即基于面孔和语音线索形成的人格知觉第一印象准确性不高,需要谨慎对待。(注:我们的其他研究表明,面孔/语音−人格知觉评价的准确性受到知觉者和被知觉者个体差异,以及被评价特质类型等多因素的影响)。

④ 分别基于面孔和语音线索的人格知觉评价之间的相关系数,只在个别特征上达到统计显著。该结果启示,在人格知觉方面,面孔和语音线索更可能是一种根据不同情境需要的功能互补关系,而非冗余关系,这符合进化分工的要求。

撰稿:李曌 田杨阳